В ирбитском музее, стилизованном под избу, пекут блины и готовят с детьми кашу из топора.

Блины и суп из русской печи в светлой горнице — с этого началось знакомство JustMedia c Ирбитским музеем народного быта, который четыре года назад открыл депутат местной думы, меценат Михаил Смердов. Мы уже рассказывали про его коллекцию самоваров — третью по величине в России. И как театр начинается с вешалки, так и этот музей начался с самовара. Позже к нему добавились утюги, прялки, деревенская утварь, гармошки, а еще десятки швейных машин и сотни фотоаппаратов, включая дореволюционные с деревянным корпусом. Сегодня музей занимает три помещения, однако Михаил Смердов уверен, что его вещей хватит на 100 залов. А главная мечта коллекционера — создать этнодеревню с домиками мастеров, в которых будут ковать железо, заниматься ткачеством и делать валенки.

|

Стул Распутина и престижное пианино

Тяга к коллекционированию у Михаила Смердова появилась сама собой. Люди, жившие в деревнях, никогда не избавлялись от старых вещей. Вот и наш герой, появившийся на свет в ирбитской деревне Косари, хранил нажитое его предками имущество, которое со временем превратилось в музейное достояние.

На входе в основной зал стоит деревянный мишка в человеческий рост. Это символ Ирбитской ярмарки. Гости активно натирают косолапому нос, загадывая желание, и кидают монетки на разнос, который он держит в лапах. Говорят, загаданное сбывается. Проверим. Тяну к мишке руку.

|

|

Тут же расположилась коллекция самоваров, утюгов и мебели. Есть даже стул, на котором сидел Григорий Распутин. Говорят, что этот экспонат в музей привезли из Туринской Слободы. Распутин во время пеших прогулок останавливался у местного купца и сидел на этом стуле.

|

Здесь же можно увидеть пианино, которое пользовалось особой популярностью у ирбитчан в конце XIX века.

«В то время было престижно иметь у себя дома этот инструмент. В досоветское время в Ирбите проживало от трех до пяти тысяч человек. В 1916 году в нашем городе было 400 таких пианино, но только 20 из них были настроены, остальные стояли для престижа. Повыпендриваться ирбитчанин, видимо, любил»,— рассказывает директор музея Татьяна Коновалова.

|

Медовая наливочка для министров и Пореченкова

Переходим в зал, стилизованный под горницу. Его главное достояние — русская печь, в которой молодая красавица печет для гостей блины и варит суп. А когда в музей приходят группы детей, их учат варить кашу из топора, и даже те, кто ее не любит, просят здесь добавки. Еще одна гордость музейщиков — более 40 образовательных программ, по которым дошколята и школьники учат историю предметов и родного края.

|

|

В горнице за длинными деревянными столами гостей потчуют наливочкой, которую ставит сам Михаил Смердов по особому рецепту, унаследованному от отца.

«Отец всегда держал пчел. У нас все наливочки были на меду. Как-то к нам приезжал президент Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов по делам ЮНЕСКО Джордж Крисофидес. Ему наливка очень понравилась»,— вспоминает владелец музея.

|

Здесь уже побывали все уральские випы, включая правительство области, были гости из Москвы и Самары. Не мог не зайти на блины и актер Михаил Пореченков, который приезжал в Ирбит на съемки документального фильма из цикла развлекательно-познавательных программ «Моя жизнь сделана в России» и рассказывал историю об ирбитском мотоцикле.

В год музей посещают порядка 12 тысяч людей. Однако, по словам, работников, самим ирбитчанам он не интересен, разве что детям. Посетители главным образом приезжают из Тюмени, Екатеринбурга, Каменска-Уральского.

|

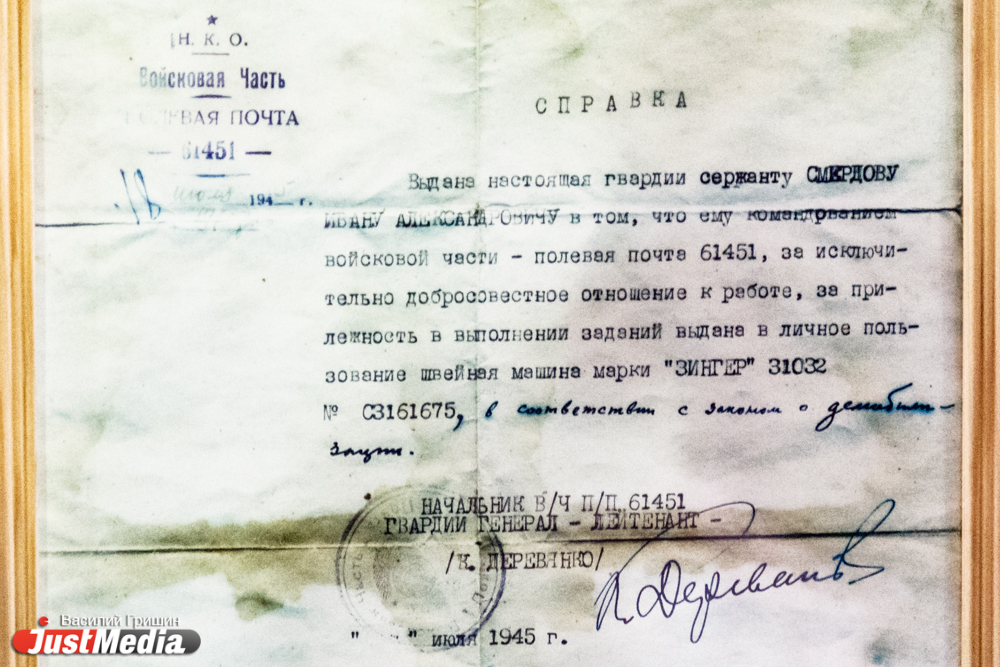

Легендарная швейная машинка и грамота от генерала Деревянко

Еще один местный обитатель — рыжий кот, нареченный работниками музея Василий Михайлович. Он то норовит забраться на стол, то нежится в русской кровати, развалившись на подушках, именуемых в простонародье «думочками». Под носом у Василия Михайловича женский угол с маслобойкой, кофемолкой, банкой из-под бахчисарайского компота, терки для картофеля и берестяным лукошком, в котором молоко не скисало до 20 дней.

|

|

|

А гордостью этого зала является легендарная швейная машина немецкой марки Singer, которую отец Михаила Смердова получил после окончания войны в награду за труд.

«Он был портным, ушел на фронт, после второго ранения лежал в госпитале. Однажды мимо проходил офицер, спрашивал, кто умеет шить. Отец предложил свои услуги. Так он стал отшивать генералам одежду в конце войны. За свою работу был награжден этой машинкой, но вывозить ее простому рядовому было нельзя. На первой станции сняли бы с поезда и расстреляли без суда и следствия. Однако при отце была охранная грамота, которая говорила, что машинку он получил в личную собственность за свой доблестный труд, а подпись под ней поставил гвардии генерал-лейтенант Деревянко, тот самый, который в 1945 году подписал от Советского Союза акт капитуляции Японии»,— рассказывает Михаил Смердов.

|

|

Мечты об этнодеревне

Еще один зал посвящен ткачеству. Здесь можно найти дореволюционные подзоры, расшитые кафтаны, прялки со всей России и ткацкий станок. Все это было у любой уважающей себя хозяйки.

|

В этнозал можно попасть по винтовой лестнице каслинского литья. Здесь рассказывается история финно-угров и хранятся предметы тысячелетней давности. Ребятишки, которые приходят в музей, любят полюбоваться на чучела животных и забраться в чум, который установлен посреди зала.

|

|

Выходим во двор. На морозе хранятся деревенские инструменты, в том числе косы и грабли, шерстобитная машина, которая находится в рабочем состоянии, плуг.

Михаил Смердов признается, что хотел бы создать этнодеревню, где всем этим предметам найдется применение. Вот только администрация города его увлечения не разделяет и выставляет неподъемный ценник на землю, которую хотел выкупить коллекционер.

|

|

|

Меценат надежды не теряет. По его словам, 80% экспонатов хранится в запасниках и когда-нибудь для всех них найдется место.

Просмотров: 7471

Автор: Татьяна Рябова