К 1959 году в нашем городу было проложено 90 км трамвайных путей.

В Свердловске активно стоили новые дома, росло количество жителей и трамваев с троллейбусами стало катастрофически не хватать. «Латались» старые и прокладывались новые трамвайные пути, но отдаленные микрорайоны по-прежнему были труднодоступны. Не хватало ремонтных мастерских. Некоторые трамваи не видели капремонта даже после 200 тысяч км пробега. Однако трамвайщики не сдавались и даже смогли выбить из Москвы новенькие «Татры», а также запустить в городе первые озерные трамваи.

О появлении в штате СТТУ капитанов и береговых механиков, похороненных мечтах о линиях по Сибирскому тракту и Амундсена, а также о планах постройки новых трамваев, в продолжении спецпроекта JustMedia.ru «Е-транспорт».

|

| Строительство трамвайного узла «Гостиница «Исеть», 1955 |

В Свердловске с 1946 года закладывали не только новые линии, но и активно ремонтировали старые, протяженность которых к тому времени составила более 60 километров. Существующие пути были, как правило, из рельсов легкого типа Р33 и Р50. Все стрелки переводились вручную. Не было механизмов, новых технологий. Послевоенное поколение путейцев всерьез занялось этим вопросом. В 1950-е началось активное внедрение новых путевых материалов тяжелого типа рельсов.

|

| Вагон МТВ-82 на линии, 1954 год |

«Приобретались и изготавливались новые механизмы. Первый автоматизированный стрелочный перевод был уложен на узле Ленина –Луначарского в 1950 году. В десятки раз повысилась производительность труда путейцев. Это позволило практически тем же составом обслуживать возросшее количество линий, помогло наладить профнадзор за состоянием рельсовой колеи и перейти от «латания» к системе ремонта», - сообщает книга «История трамвая и троллейбуса Екатеринбурга» (1999 год).

|

Если в годы первых пятилеток и в войну трамвайщики боролись со снежными заносами на трамвайных путях всем миром, потому что выметать снег приходилось в основном вручную, то в 1950-х годах в помощь им стали поступать снегоуборочные машины. В 1960 году таких машин было уже 8.

|

| Снегоочиститель Горьковского завода ГС-1, 1953-1954 годы |

Путевое хозяйство на исходе первого послевоенного десятилетия содержалось если не в отличном, то в рабочем порядке. В 1956 году коллектив управления добивается самого высокого за всю историю коэффициента использования подвижного состава - 90%.

|

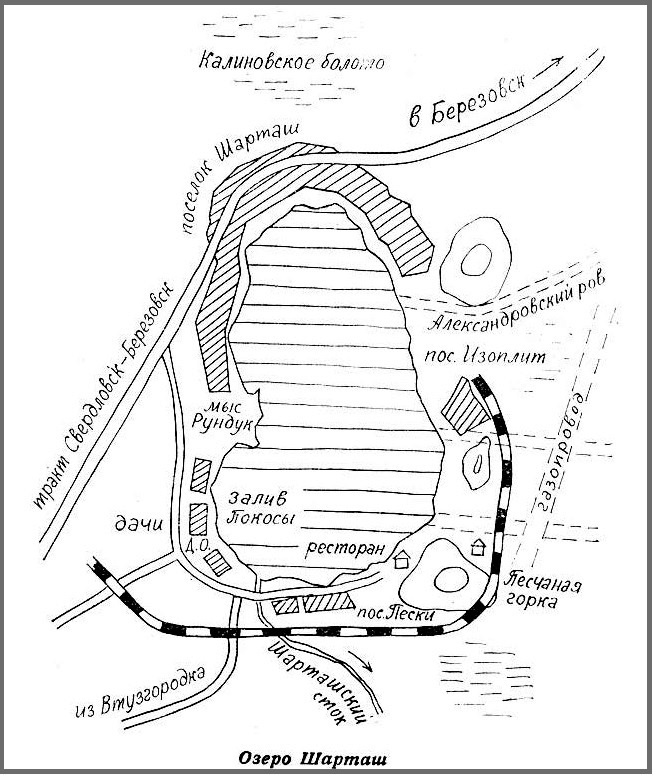

В послевоенные годы, по данным книги «История трамвая и троллейбуса Екатеринбурга», были и довольно экзотические истории в управлении ТТУ. К примеру, в его парке имелись не только трамваи и троллейбусы, но и речные катера. В 1955 году на озере Шарташ трамвайно-троллейбусное управление открыло свою первую навигацию.

|

| Катер на озере Шарташ, 1955 год |

В конце 1954 года с Красноярского судостроительного завода в адрес СТТУ были отправлены два водомерных катера - «Ермаг» и «Варяг» мощностью 80 лошадиных сил каждый. На борт эти машины могли брать по 40 пассажиров, осадка у них была всего 45 см, что подходило для неглубокого Шарташа.

|

| «Ностальгия по Свердловску. Часть 16» Транспортная серия, 1723.ru |

Зимой 1955 были организованы пристани, береговой склад. В ТТУ появились должности, от которых веяло морской романтикой: капитан, механик, механик, береговой механик. В июне того же года «Варяг» и «Ермак» приняли на борт первых пассажиров. Катера совершали рейсы по маршруту «Дом отдыха – поселок Пески (ресторан) – поселок Изоплит». В основном этой линией пользовались отдыхающие.

|

| Водители, кондукторы, работаники службы движения, 1959 год |

В 1959 году в управлении по транспортному освоению и эксплуатации малых рек нашей области был создан Свердловский участок, куда отошли озера Шарташ и Таватуй. С этого времени катера стали числиться уже в не в трамвайном, а в речном ведомстве.

|

| Карта озера Шарташ, 1723.ru |

К 1959 году в Свердловске проживали 800 тысяч человек. Трамваи перевозили более половины населения нашего города. К тому времени длина улиц столицы Урала составляла 740 км, было проложено 90 км трамвайных путей и 40 км – троллейбусных. И хотя руководство города и СТТУ много внимания уделяло становлению троллейбусного и автобусного сообщения, развитие трамвайной сети по-прежнему оставалось главным направлением в обеспечении городских пассажиропотоков.

|

| Снегоочиститель типа ЛС-3, Ленинградского завода, 1958 год |

В городе развернулась глобальная стройка. Новые жилые массивы необходимо было связать в единую транспортную сеть. Именно тогда стала уже заметно оформляться специализация микрорайонов города, их разделение на промышленные, деловые и спальные. Постепенное удаление жилищ от промышленных предприятий, значительное увеличение у людей свободного времени, по сравнению с военными годами, развитие культурно-бытового обслуживания – все это увеличивало транспортную подвижность населения. Горожане ощутили сильнейший дефицит транспорта.

|

| ФОТО: обычный-свердловск.рф |

«Существующие трамвайные и троллейбусные линии работают с перегрузкой, вагонов на них явно недостаточно. Маршруты проложены далеко не во все районы и послеки города. не имеют налаженной транспортной сети соцгород УЗТМ, юго-западная часть Свердловска, Октябрьский район по Сибирскому тракту», - говорит главный инженер СТТУ А.Н. Попов в статье «О перспективах развития городского транспорта» в газете «Вечерний Свердловск» от 4 марта 1958 года.

|

| ФОТО: обычный-свердловск.рф |

Это же издание за 20 марта вновь повторит:

«Беспокоит острая нехватка вагонов. Сегодня крайне необходимо 25-30, а в перспективе – 50. Однако не только новые вагоны необходимы. Нужно срочно улучшить положение с ремонтом имеющегося парка. Нормативной срок ремонта после 45 тысяч км пробега. Некоторые не знали его более значительное время. Рекорд принадлежит вагону №11, который набегал без ремонта уже 200 тысяч км. Отчаявшиеся трамвайщики даже предложили попробовать делать трамваи своими силами в Свердловске. Ведь пошли же на такую меру в Куйбышев, изготовив на местных предприятиях несколько десятков вагонов».

|

Москва прислушалась к нуждам свердловчан и в 1958 году прислала 20, а в 1959 – почти 40 вагонов. Причем это были не только хорошо освоенные рижские МТВ-82 (их производство к тому времени уже давно было переведено из Тушино в Ригу). Но и совершенно новые для города чехословацкие вагоны Т-2.

|

| ФОТО: обычный-свердловск.рф |

Однако эта радостная новость омрачилась вестью из столицы: министерство отказало Свердловску в финансировании транспортных сетей по Сибирскому тракту, Амундсена и Щорса в направлении Юго-Западного района, по Шейнкмана в сторону поселка на бывшем Московском торфянике.

|

Предыдущие материалы о становлении автобусного движения здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь,трамвайного – здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь, троллейбусного – здесь и здесь.

Материалы из музея ТТУ и книги «История трамвая и троллейбуса Екатеринбурга».

Просмотров: 12113

Автор: Екатерина Турдакина